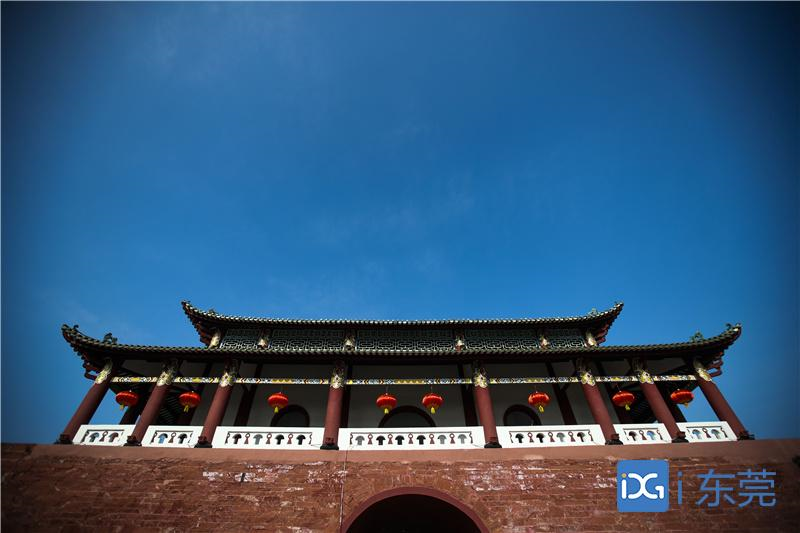

▲作為東莞地標(biāo),迎恩門見證歲月流轉(zhuǎn)與歷史滄桑

回望浩浩歷史長河,有著超過1260年建城史的東莞,不但鐫刻著嶺南文明長久發(fā)展的閃亮印記,同時也留下了諸多別具特質(zhì)的城市符號——對于東莞人而言,西城樓(即迎恩門)可謂最為生動、熟悉、親切的共情見證,無論孩提抑或成人,都有著關(guān)于它的一段記憶,時光漫步,每一刻都是嶄新的,但西城樓卻是太多人心內(nèi)永遠不變的港灣與歸宿。

是的,從“城市文化標(biāo)志”角度審視,西城樓作為莞邑大地如今僅存的古城墻,當(dāng)屬最具代表性的地方建筑、最為重要的歷史文化遺存:在唐代確定位置、修筑磚土城墻后,明洪武時期以御敵所用加固建成,并得名“迎恩門”。1958年在原有基座上整修,并重新加筑二層城樓——就這樣,數(shù)百年來迎恩門巍巍矗立,無聲勝有聲,將東莞地域文化的歷史內(nèi)涵磅礴傳遞,且在不斷修葺、完善工作的努力下歷代延續(xù),已成為東莞文化的最直觀象征。

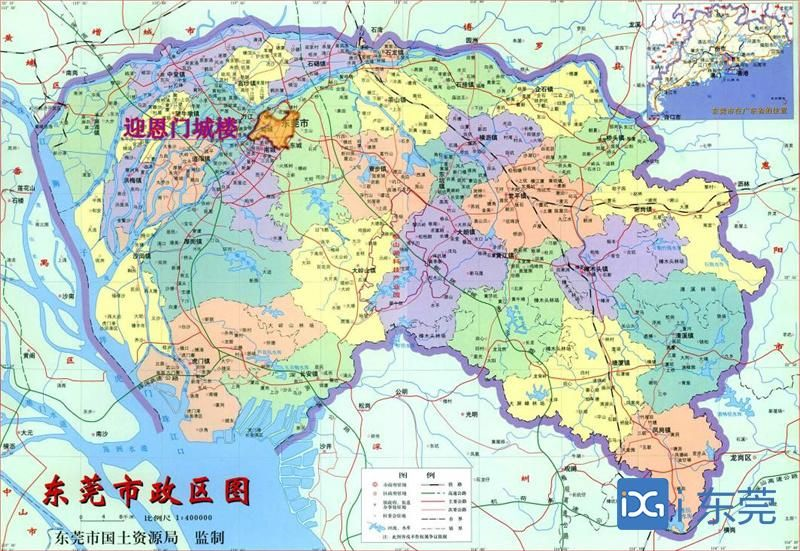

▲迎恩門城樓在東莞市的地理位置示意圖

600余年的風(fēng)風(fēng)雨雨中,東(和陽)門、南(崇德)門、北(鎮(zhèn)海)先后化作歷史塵埃,古城墻也在東莞的城市建設(shè)過程中成為追憶,唯有迎恩門歷久彌新,宛若“滄海遺珠”,慣看秋月春風(fēng)。2008年,西城樓被正式認定為“東莞城市原點”,在更為壯闊的時空維度彰顯不凡,繼續(xù)在光陰流轉(zhuǎn)中凝望變遷——旗峰山下凝神遙望,莞邑地標(biāo)般存在的迎恩門,在無盡的時空之中,將厚重深邃的東莞歷史文化進行著最為生動的詮釋。

【迎恩門簡介】

唐至德二年(757),東莞縣城移至,建西城門于此,磚筑,屢有重修。明洪武十七年(1384),改砌以石,今之城門,即其遺跡。城門有兩重,距此前門五十公尺尚有一城門(俗稱“仔城”),上有石刻匾曰“迎恩”,故西城門號迎恩門。仔城一九五八年拆除。

迎恩門上原有城樓,清末已毀,民國間,建簡陋之城樓,一九五八年改建今狀。其頂之綠琉璃瓦,為資福寺中大雄寶殿原物。城樓歷四十六年,已有敝朽,遂于二○○四年十二月大修,次年一月竣工。碧瓦飛甍,紅墻丹柱,頗具壯觀。

▲傲然矗立的迎恩門,是東莞城市底蘊的恒久標(biāo)志與象征

1 “根”深蒂固 莞人鄉(xiāng)情系之于此

2010年,中國工程院院士、上海世博會中國館等知名建筑的設(shè)計者何鏡堂,在回到家鄉(xiāng)東莞莞城參加一場交流活動時,曾如此形容自己眼中的西城樓:“莞城要衍生文脈,而西城樓就是東莞的根,我們要好好保護西城樓,因為這代表著東莞的歷史”——而這也是大多數(shù)東莞市民的共同心聲。

古今中外,人們對于“美”的認識與理解,縱然有著語言、風(fēng)俗之別,但實質(zhì)上高度統(tǒng)一。正如美國作家愛默生的經(jīng)典總結(jié)“城市是靠記憶而存在”,能夠長久留存于腦海,且代代相傳沿襲守望的建筑,或許就是最為直觀的呈現(xiàn),留存在當(dāng)?shù)厝四X海中的,自然也就有著各自不同的情懷風(fēng)貌。

“其實從心底講,并沒有刻意去關(guān)注它的那種特殊感覺,因為西城樓一直在那里,就好像東莞人的老朋友一樣。”作為土生土長的東莞人,陳廣坤表示,“但只要到了重要的節(jié)日,這里肯定是最有人氣的地方,舉辦的各種活動都是最能代表東莞的,就是很熟悉、很親切,不用多余的客套。”

歷史在不斷演進,西城樓不僅對東莞人有著不一樣的印象,也令越來越多的外來人士領(lǐng)略著這座嶺南名城的歷史韻味。“在我看來,西城樓就是東莞的標(biāo)志,雖然是以現(xiàn)代制造業(yè)聞名,但這里依舊有著深厚的歷史文化。就好像提到北京就會想到天安門、提到西安就會想到鐘樓一樣,西城樓也是東莞的視覺符號。”在東莞工作、生活多年的李立如此描述。

2 恢弘大氣 巍峨歷史承載其中

既然被廣泛理解為“城市符號”,那么,西城樓究竟有何獨到之處,站在這個角度,不妨重新了解——

迎恩門,位于東莞市莞城街道西正路,在唐代土墻基礎(chǔ)上于明洪武十七年(1384)重建,位于彼時東莞城西,民間故稱“西城門”“西城樓”,明、清兩代均有重修和擴建。原城墻與道家山、缽盂山、東(和陽)門、南(崇德)門、北(鎮(zhèn)海)門三座城門相連,城外有壕溝,形成了完整的防御工事體系,共同守護城內(nèi)百姓。

之所以說“守護”,就需要回到歷史中解讀:明朝中期,隨著地方財政需求及北方中央控制力衰退,游弋于珠江口屯門東莞一帶的倭寇勢力,逐漸萌發(fā)進犯之意,在東南沿海屢有侵擾行動,而當(dāng)時的東莞城墻“只不過是沿襲自唐代的一段低矮土墻,一旦出現(xiàn)有組織的大股倭寇洗劫,難以擔(dān)負起軍事防御任務(wù)”。由此,時任南海衛(wèi)指揮常懿審時度勢,集合力量修筑東莞城墻。

根據(jù)史料記載,僅用一年時間,常懿指揮下的全新東莞城墻便竣工啟用,“長1299丈,高2.5丈,厚3.5丈。城墻上每隔30丈,設(shè)有一警鋪,共有40個,并筑有雉堞2031個。城墻東西南北又分別設(shè)有和陽、迎恩、崇德、鎮(zhèn)海四座城門遙相呼應(yīng),與城墻環(huán)護東莞城,形成鐵桶般的守備屏障,只要把城門一關(guān),倭寇就無法入城”。再經(jīng)考證,幾處城門中,東(和陽)門、南(崇德)門軍事意義更為突出。

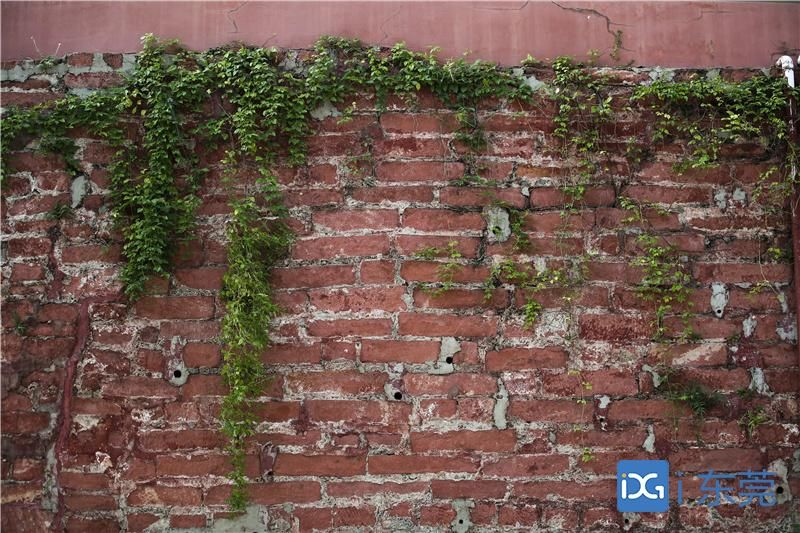

▲走過風(fēng)風(fēng)雨雨,迎恩門與莞邑大地共同見證滄桑歲月

3無言史書 厚重積淀源遠流長

從專業(yè)角度理解,城墻作為“石頭書寫的歷史”,是華夏文明重要的體現(xiàn)形式,不但反映古代建筑科學(xué)、軍事科學(xué),更結(jié)合不同地域自然、人文因素,有著顯著的地方特色。雖現(xiàn)無整體保存,一段古代東莞城墻的夯土層仍有實物。

從正式修筑至今的600余年里,迎恩門作為莞邑門戶,始終是東莞的戰(zhàn)略、商貿(mào)要地。整體而言,當(dāng)下的迎恩門城樓為重檐歇山頂,首層紅砂巖石建筑,為最初樣貌從未更改,二層為1958年重修城樓建筑。具體回溯,歷代整修也均可考證:

明嘉靖年間,知縣孫學(xué)古加以修葺城墻,增高四尺。因發(fā)生叛兵,知縣舒應(yīng)龍?zhí)嶙h增筑月城,后任楊守仁完成;

萬歷元年(1573),因隆慶末倭寇作惡,知縣董裕修城墻432丈;

崇禎年間,知縣李模、汪運光兩次重修城墻、修繕城樓;

清雍正六年(1728),知縣周天成勇自己薪俸重修城墻,增設(shè)作戰(zhàn)器械;

清乾隆年間,因颶風(fēng)襲擊,五次重修城墻及四城樓;

清嘉慶年間,因颶風(fēng)襲擊,五任知縣分段修復(fù)各處城垣及城樓;

清同治年間,兩次修復(fù)北城樓。

……

對于迎恩門數(shù)百年間的加固升級,同樣也在寫就著東莞更為真實的歷史,過程中的卓絕與堅韌無需多言,這座城樓與莞邑大地以更加貼切的方式,在多個層面交相輝映,讓一代一代東莞人形成了深刻的城市記憶。

毫無疑問,西城樓作為物質(zhì)性遺產(chǎn),是東莞人無法切割的實物所在,生動記錄著城市的史脈與傳衍,展示著它寬廣而深厚的年輪。時空疊加之下,東莞的歷史文化在目之所及處巍然延續(xù)傳承,展現(xiàn)著不因光陰改變、從未淡化神采的魅力,對于家鄉(xiāng)的自豪感,在人們的心中薪火相傳。

▲2019年2月19日,國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、中華第一燈——千角燈在元宵佳節(jié)于迎恩門前點亮,濃濃莞韻華彩綻放

4 世代地標(biāo) 珍貴遺存升級修葺

中華人民共和國成立后,隨著城市建設(shè)發(fā)展,1958年至1959年,西城樓在原有基座上重新整修,而后又在城樓通道兩側(cè)各增加一小券拱門,之后繼續(xù)進行多次整體修繕——“紅墻綠瓦、飛檐斗拱、畫梁彩柱、鮮艷絢麗,但仍保存了明洪武年間始建時的基座,原本用來防御的雉堞也被改為了方便群眾登高賞景的欄桿”。

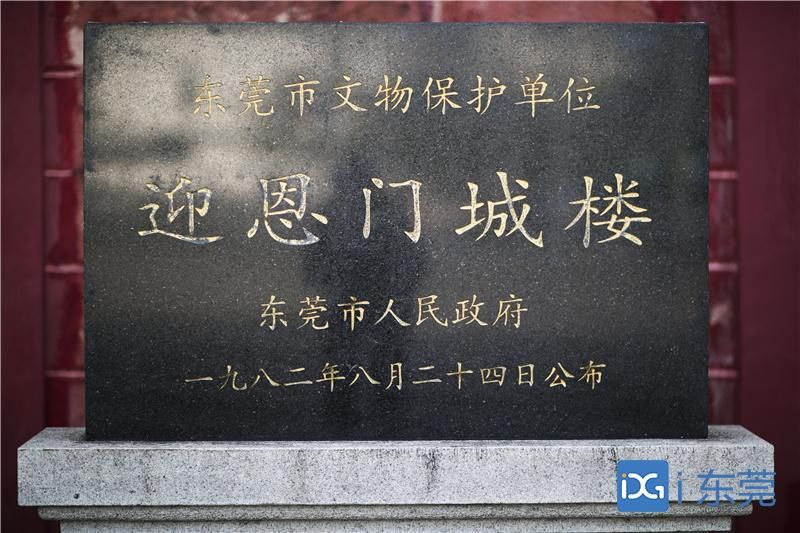

1982年,迎恩門被公布為東莞縣文物保護單位,2019年成為廣東省第九批省文物保護單位。這段更為貼近的歷史,依舊是東莞人情懷的直接彰顯——

根據(jù)記載,20世紀(jì)70年代,西城樓進行重修,“將原來一條通道、兩重城門改為三條通道,中門為大型車輛通道,兩側(cè)小門為自行車和人行道”;1982年成為縣級文物保護單位后,進行定點管理。

2005年初,再次大修后的西城樓與莞城文化廣場聯(lián)袂亮相,2011年進行細致翻修,“城門以大塊紅砂巖石壘筑,城門之上建有城樓,樓頂為重疊歇山式構(gòu)筑,有36根大圓柱支撐。雙層飛檐琉瓦樓頂,八個飛檐角,都掛著精巧的風(fēng)鈴,四面通透。城樓下留拱形門洞,鑲有近尺厚以堅實木材做的大門,門有兩個大鐵環(huán)作抽手,門環(huán)為虎頭墊”。

2018年春節(jié)前,西城樓最近一次進行重修,主要對基座及二樓外立面進行修繕,完工后“基座上腐蝕的空隙和刮痕被填補,門洞里剝落的表層重新刷上紅漆,飛檐斗拱經(jīng)過清掃之后更加古樸典雅,斗拱上的墻畫進行了填色處理,歷史的厚重感撲面而來”——環(huán)顧現(xiàn)代化的東莞市內(nèi)街景,這座代表性歷史遺跡越加呈現(xiàn)出復(fù)古神韻,目之所及,恰若驚鴻一瞥。

5 區(qū)位顯要 中心地帶輻射廣泛

迎恩門城樓的“遺世獨立”,與東莞歷史文化密切相關(guān),繼續(xù)將視野轉(zhuǎn)向歷史——在嶺南文化中占有極其重要地位的東莞,文化底蘊深厚,文物遺存豐富,見證嶺南文明起源,被視作“粵海第一門戶”。迎恩門的所在地,正是在東莞歷史上長期扮演“核心”角色、位于東莞市境北部偏西位置的莞城街道。

根據(jù)相關(guān)資料考證,莞城街道“自唐至德二年(757)將縣治遷至此,并改名東莞,至今有1250多年的歷史,一直是政府機構(gòu)辦公之所,為東莞市政治、經(jīng)濟、文化的中心”。之所以選址于此,也有著前人的高度智慧:莞城位于東江支流中部,三角洲與平原交匯之處,“既能避免受到大的水患災(zāi)害,又能利用東江支流發(fā)展交通運輸。”。

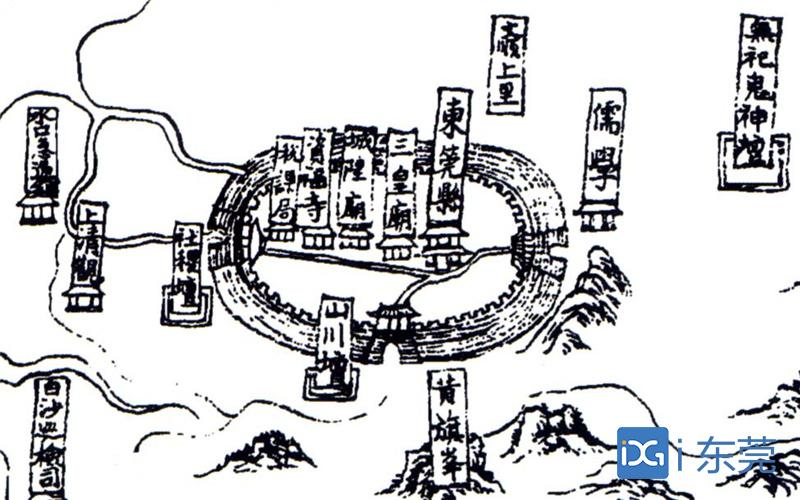

▲明永樂東莞縣城圖

東莞古縣城奠基后,歷代宋、元兩代,于明初由南海衛(wèi)筑成石城,“之后雖屢有修建,但城內(nèi)基本格局一直保留至今,歷史遺存也多有保存。特別是迎恩門,既是體現(xiàn)縣城格局的主要要素,也是明代衛(wèi)所制度的重要歷史見證”。

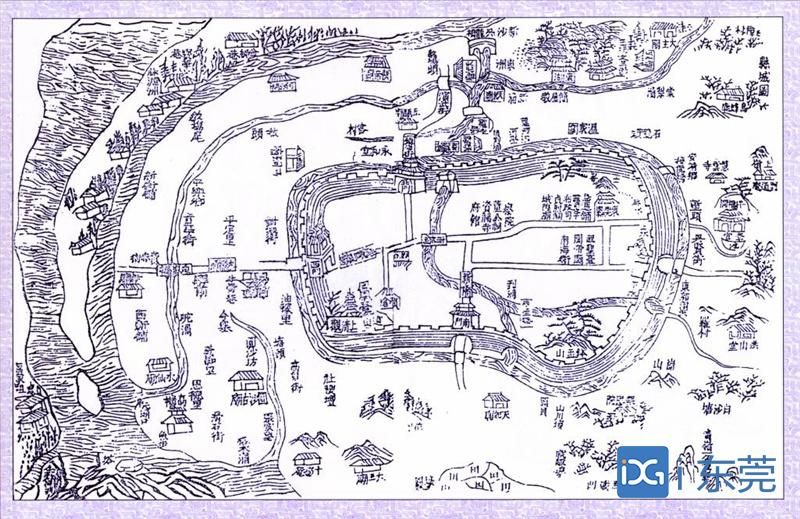

▲清康熙東莞縣城圖

幾乎是在迎恩門建成的同一時期,在宋元兩朝基礎(chǔ)上,莞城增筑新城,規(guī)模有所擴大,為明清時期規(guī)模進一步擴大奠定了基礎(chǔ)。同時,莞城新增“布政司、急遁鋪、察院、府館、稅課司、鎮(zhèn)海司、南海衛(wèi)等行政機構(gòu),關(guān)帝廟、英烈祠等宗教建筑”。明(崇禎)《東莞縣志》記載:明末莞城居民區(qū)被劃分為“三坊一廂”——三坊即阜民坊、桂華坊和登瀛坊,位于城內(nèi);一廂即迎恩廂,位于西門樓外,以迎恩城樓命名。

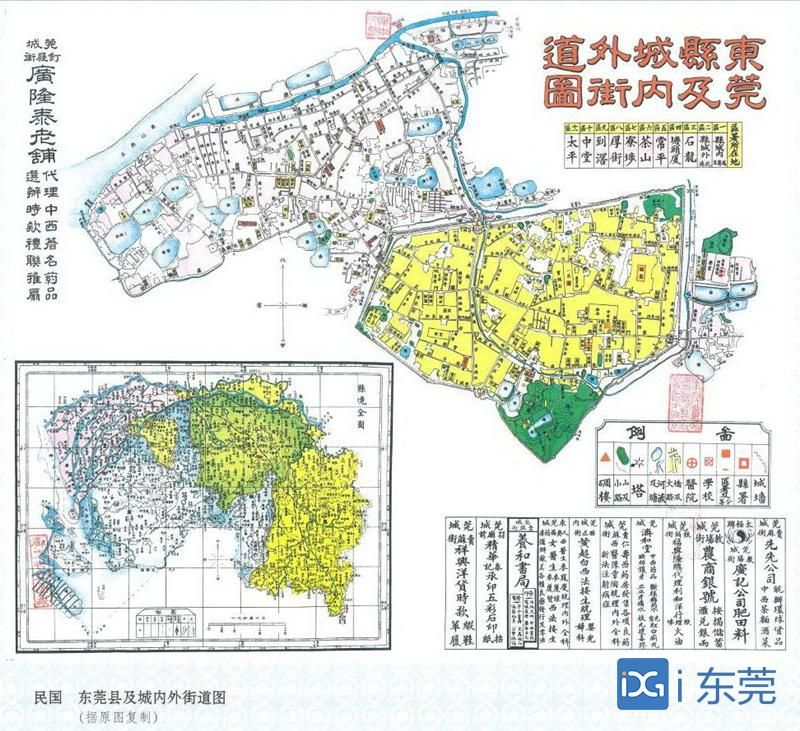

▲民國時期東莞縣城圖

清朝初年,各地發(fā)展放緩,據(jù)其間《東莞縣志》記載,莞城街巷分布與明末相差不大。但在經(jīng)過康雍乾近百年的“休養(yǎng)生息”后,珠三角地區(qū)經(jīng)濟快速發(fā)展,人口相應(yīng)激增,莞城格局也發(fā)生重大變化:嘉慶年間的《東莞縣志》記載,莞城“街巷有77條,城內(nèi)街巷43條,城外34條”。在此基礎(chǔ)上,民國時期的《東莞縣志》記載莞城街巷達到226條,“城內(nèi)街巷97條,城外街巷已達到空前的129條”。

6 莞城尋跡 錯落古跡轉(zhuǎn)角邂逅

以迎恩門為代表,莞城在東莞歷史發(fā)展中的意義可見一斑,從這里向周邊踱步,不同年代的古跡鱗次櫛比,時空交錯中,莞邑大地的根系脈絡(luò)綿延相繼,以下試舉幾例,管中窺豹:

市橋路——民間流傳的“東莞舊八景”詩云:“黃旗山頂掛燈籠,市橋春漲水流東。鳳凰臺上金雞叫,寶山石甕出芙蓉。彭峒水濂好景致,海月風(fēng)帆在井中。靖康海市亡人趁,覺華煙雨望朦朧”,其中的“市橋春漲水流東”便是描繪市橋景色。據(jù)史料記載,市橋在北宋原名德安橋,橋兩邊為沿街商販,兩岸為茶居酒樓,商業(yè)活動繁榮;

旨亭街——相傳明代于迎恩門外,設(shè)有“一驛站及一亭”。但凡圣旨來到莞城,縣令需出迎恩門在此接旨,“驛前街”與“旨亭街”就此命名。北起葵衣街、南達振華路,充滿書香之氣的旨亭街,走出過眾多飽讀詩書的莞邑名士,容庚、容肇祖、容媛三位近代學(xué)者所在的容家,便世代生活于此;

卻金亭碑——位于海上絲綢之路沿線重要位置的東莞,在明清時期與周邊國家的商貿(mào)往來極為繁盛,位于光明路、教場街街口的卻金亭碑,立于明嘉靖二十一年(1542),通過紀(jì)念明代番禺縣尹李愷卻金不受的廉政故事,反映著中國、泰國民間往來的生動史實,在研究明代對外貿(mào)易及涉外稅制改革方面有著獨到的歷史意義之外,更凸顯著民風(fēng)淳樸的東莞人文環(huán)境,鐫刻下了一段值得千古頌揚的廉政故事;

可園——從迎恩門城樓沿西正路經(jīng)過阮涌路,以園林文化更為直觀彰顯嶺南風(fēng)貌的可園,便是莞城的又一處文化圣地,莞邑底蘊與景合一:始建于清道光三十年(1850)、耗時約14年完工的可園,為莞城博夏人張敬修所建,繼承中國古代園林的主要造園法則和手法,在三畝三(2204平方米)土地上,“亭臺樓閣、山水橋榭、廳堂軒院,一并俱全;廊廡縈回,亭臺點綴,疊山曲水,極盡園趣”;

鳳凰臺——“鳳凰臺上金雞叫”,這一“東莞舊八景”同樣在迎恩門旁寫就著東莞文學(xué)史,原址在宋朝時建有上清觀,旁有雁塔,凡中舉者均在塔碑上題名。傳說山上有鳳凰草,曾引鳳凰來,每日均有鳳凰在啼叫,故名鳳凰臺。明代中葉,榜眼劉存業(yè)《鳳凰臺》詩說:“城中幾許佳山水?勝日來游只鳳臺。”

約在1461年,東莞詩人陳靖吉等十五人在此成立“鳳臺詩社”,激揚文字470余年,直至抗日戰(zhàn)爭前。鳳凰臺幾經(jīng)修毀,至民國只剩紅石臺腳,2005年初,以“鳳苔秋霽”為主題的雕塑,重新呈現(xiàn)“鳳臺詩社”的久遠文化——東莞文化圖騰之地,徜徉恣肆寫就新篇。

▲穿過迎恩門,不經(jīng)意間便與東莞歷史邂逅相逢

7 莞韻悠長 歲月滋味經(jīng)久不忘

作為東莞歷史建筑的代表,西城樓無疑是東莞這座古老城市的恒久地標(biāo),是對于城市歷史的集中回憶,在不變的空間里延續(xù)著東莞歷史文脈,而最為可貴的是,它從未遠離東莞人的生活。

如前文所述,從明清至民國,以西城樓為圓心輻射,莞城的商品經(jīng)濟活動迅速發(fā)展、并因便利的交通條件形成規(guī)模,以豆豉街、茱萸街、賣麻街、皮鞋巷、元寶街、釘履街等以商品命名的街道為代表,佐以與南國氣候相宜、更有助于商品買賣交易進行的騎樓建筑群,事實上的“西城樓商圈”,早已客觀形成。

進入現(xiàn)代,西城樓繼續(xù)與東莞人朝夕相伴,關(guān)于這座城市的經(jīng)歷,在這里都能找到回憶——1952年,東莞工人文化宮建成,在那個文化資源相對匱乏的年代,工人文化宮是本地居民最為主要的休閑娛樂場所;而后,隨著1959年前后二層城樓工程煥彩,這里越發(fā)成為當(dāng)時的“打卡地”;改革開放的春風(fēng),也讓這里迅速開花,1981年開業(yè)的運河商場,是當(dāng)時東莞最大的國有零售百貨企業(yè),人流如織的場景是為常態(tài)……

與西城樓有關(guān)的過往,東莞人一路走來,想必都會有自己的回憶。從這里出發(fā),悠然行走間路過的斑駁,正是最為耀眼的城市符號,任何時候只要目光交錯,都會燃點起你的不變記憶——東莞最為閃亮的“文化名片”,莫不如此。

【主要參考文獻】

1.歷代《東莞縣志》;2.張偉龍《明清東莞城鎮(zhèn)地理初步研究》;3.廣東省東莞市地名委員會《廣東省東莞市地名志》;4.東莞市文化廣電旅游體育局《第九批廣東省文物保護單位推薦材料·迎恩門城樓》等

- 相關(guān)新聞