漸漸遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)那些滿載機(jī)器的工廠,開進(jìn)橋頭鄧屋這個小村莊時,一棟三層木樓梯的手工小作坊呈現(xiàn)在記者面前,據(jù)稱它是東莞現(xiàn)在僅存的竹篾手工作坊。作坊的主人是一位年過半百的本地人,名叫鄧柏穩(wěn)。流逝的歲月和勤勞的工作,在老鄧的雙手間留下道道皺紋和老繭,連他自己也不清楚數(shù)十年下來,他到底編織過多少涼帽。

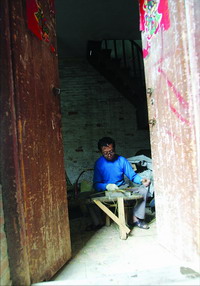

老鄧(右一)和來自貴州的徒弟們在編制竹器。

老鄧告訴記者,“三籃一帽”,是中華人民共和國成立前東莞本地女子出嫁時,由母親給女兒準(zhǔn)備好的,用于盛裝小嫁妝。在女子出嫁之后逢年過節(jié)回娘家就挑著籃,籃里裝著送給娘家的東西。而“帽”指的就是鑲著紅邊的涼帽,既美觀又涼快。作坊的一樓就是用于存放制作籃和帽的材料——竹篾。老鄧隨手拿起一根細(xì)細(xì)的竹篾告訴記者,他能閉著眼將篾子一分為二。

作坊的二樓是竹器的制作基地。老鄧說,即使拜了師傅沒有兩三年的工夫也很難學(xué)會手藝,因?yàn)椴粌H僅是編織這么簡單,還涉及到如何把握篾的軟硬粗細(xì)的問題,而且編織籃很耗時,最快兩天才編三頂。說著說著老鄧就脫去鞋子,光著腳站在竹篾上,一把提起長長的竹篾。篾子在老鄧的手中,轉(zhuǎn)換自如,猶如魚般輕松暢快。

老鄧手上的竹籃再經(jīng)過一番裝飾——鉤上彩色的線就成成品了。

“我的手藝是祖?zhèn)鞯模臍q時父親開始教我,我起初不是很喜歡,但是慢慢學(xué)會以后放學(xué)一有空就忍不住動手做”,老鄧說,“父親手藝很好,他那時的作坊只有自己,很多人要結(jié)婚了都到他那里定做籃和涼帽”。老鄧說他的竹器品近銷橋頭,遠(yuǎn)銷可達(dá)香港。

[cms-page-tar]

底部編著“喜”字的竹籃,圖案的編制是最具有技術(shù)含量的。

“父親的作坊只有他一個人,而且那時只編織涼帽”,而如今老鄧的作坊已經(jīng)由父親的個人小作坊發(fā)展到七人作坊了,除了編涼帽,還有提籃、簸箕。除了老鄧自己外,作坊內(nèi)的其他六人都是貴州人。老鄧把手藝教給他們,他們之間一向以師徒相稱。正在編大籃的小鄧告訴記者,他從貴州來這里已經(jīng)有四五年了。每年的清明節(jié)是竹器品銷售的旺季,也是他們最忙的時候。

一個提籃的成品。這種方便實(shí)用的籃子,如今逐漸被塑料袋所代替了。

從婚俗到祭祀,竹篾似乎一直在編織著東莞的民俗,讓我們看到那個年代人們遠(yuǎn)離城市喧囂的男耕女織圖。只可惜這種兩天編三頂涼帽的生活已經(jīng)離現(xiàn)代人越來越遠(yuǎn)了。而在中華人民共和國成立前,橋頭涼帽曾經(jīng)盛極一時,在橋頭有條百米長的老街上就有作坊數(shù)十家,在橋頭鄧屋村有二三百戶人會編織,后來在改革開放中紛紛改行,如今全橋頭只剩老鄧的這家作坊了。“我都不知道把手藝傳給誰,我兒子對這些根本不感興趣”,談到手藝的流傳時,老鄧流露出一個50歲男人的困惑。

破舊的大門后,是橋頭唯一的竹器作坊

- 相關(guān)新聞