東莞陽光網12月23日訊 日前,文旅部公示第五批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄推薦項目名單。名單顯示,第五批國家級非物質文化遺產代表性項目推薦項目共337項,含新列入198項,擴展139項。其中,東莞新列入1項(莫家拳),擴展1項(茶園游會),我們一起先睹為快~

新列入項目

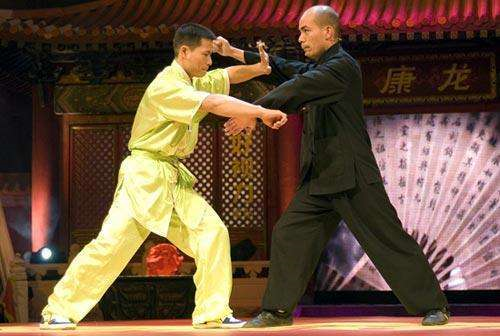

傳統(tǒng)體育、游藝與雜技:莫家拳

莫家拳屬廣東“五大名拳”之一(即洪、劉、蔡、李、莫),是國家認可的129個拳種之一,流傳至今已有近300年的歷史。

相傳清乾隆年間,福建少林寺慧真禪師來到廣東時,先傳到惠州府海豐縣莫蔗蛟,后傳給東莞縣火崗村(今惠州伙崗村)的莫達士、莫定儒、莫清驕等人。經過他們的互相切磋,變化發(fā)展,便形成了莫家拳。

莫家拳的拳法特點是手法緊密,攻防結合;拳勢勇猛,剛勁有力;步法靈活,腳法較多;長短結合,配合身法。既有南拳發(fā)力深沉、手法多變的風格,又有北腿以技取勝之功。

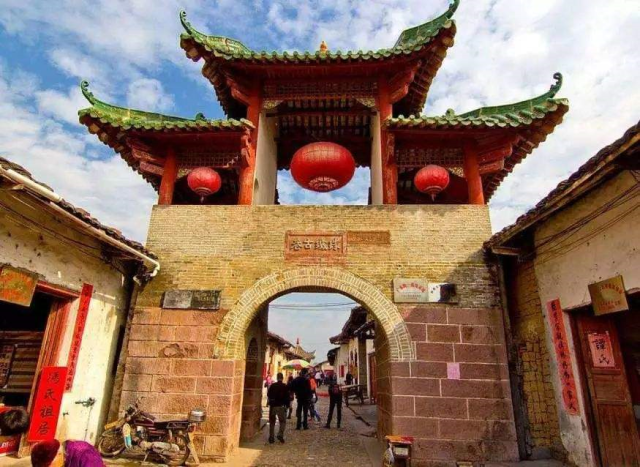

民間文學:珠璣巷人南遷傳說

珠璣巷人南遷的傳說主要以粵語為載體口頭傳承,主要講述南宋年間羅貴帶領珠璣巷人33姓97戶在胡貴妃的掩護下,逃亡南遷到南雄珠璣巷,之后輾轉落戶珠江三角洲地區(qū),逐漸開拓嶺南這片疆土的傳說故事。

清《廣東通志》云:“珠璣在南雄府保昌縣沙水寺前,相傳廣州梁、霍韞諸望族,俱發(fā)源于此。”至今,珠三角地區(qū)還流傳很多與珠璣巷有關的史跡傳說。

曲藝:竹板歌

竹板歌,又稱五句板,屬客家民間曲藝,因說唱者以竹板擊節(jié)伴奏而得名。竹板歌由四句“古文”竹板歌嬗變而來,清朝時期自贛南地區(qū)傳入梅州,后逐漸向五句體過渡,并吸收融合客家山歌的特色,形成獨特的竹板歌。

竹板歌現(xiàn)主要流行于梅州市全境、以及河源、韶關等地的客家人地區(qū)。

竹板歌由唱腔、唱詞、表演形式及道具等組成,經過多年的傳承發(fā)展,已經成為與客家山歌并駕齊驅的民間藝術。竹板歌以客家方言特有的腔調演唱,主要有平板、拖板、哭板、歡板、吊腔等,可隨歌詞內容而或快或慢,或悲或喜,時高時低,時有詼諧,靈活多樣,以表現(xiàn)人物的情緒變化、內心感情。

傳統(tǒng)技藝:潮州菜烹飪技藝

潮州菜,簡稱潮菜,是廣東菜的主要流派之一。潮州菜形成于宋代,興盛于清代,分布區(qū)域以潮汕為中心,向全國各地以及東南亞、歐美等國家和地區(qū)輻射。它富有地方風味,以精于烹制海鮮、重視原汁原味而著稱。

潮州菜作為一種歷史悠久的地方菜,崇尚清淡口味,制作工細精巧,注重養(yǎng)生。

潮州菜在選料、制作、火候、調味和營養(yǎng)配置等方面都具有鮮明的地方風味特征:取材廣博,特別擅長烹制海鮮,素菜葷做,調味獨特,筵席間穿插考究的工夫茶等等。潮菜的特色品種主要有紅燉魚翅、明爐燒響螺、油泡魷魚、清燉烏耳鰻、金瓜芋蓉等。

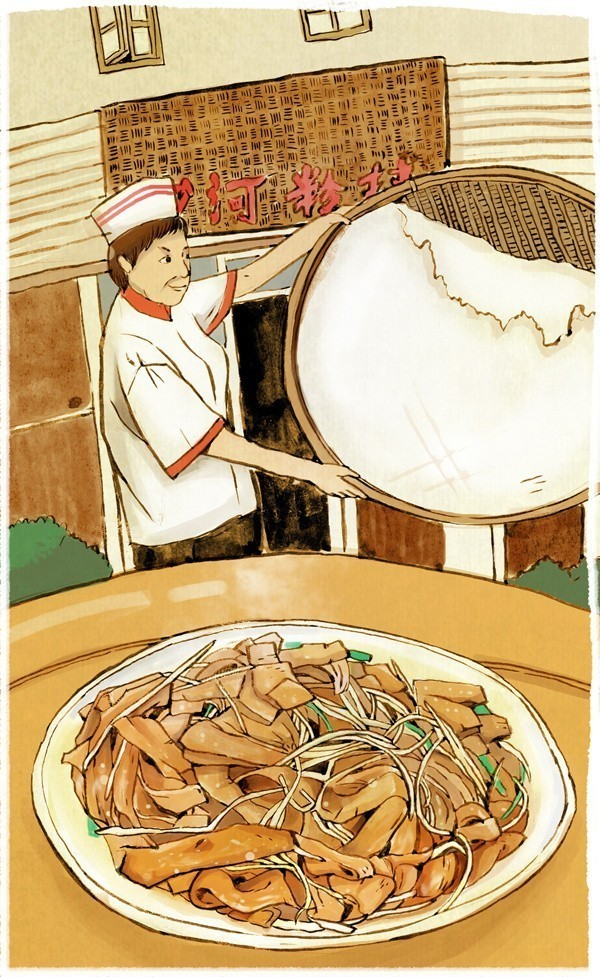

傳統(tǒng)技藝:米粉制作技藝(沙河粉傳統(tǒng)制作技藝)

沙河粉是一種富有廣州特色的米制品,因發(fā)源于廣州市沙河鎮(zhèn)而得名,繁盛于廣東、廣西、香港、澳門等地,并隨著人群的遷徙分布到南亞、東南亞等地。

沙河粉距今已有一百多年的歷史,據(jù)考證,沙河粉是由以打石為業(yè)的“東江客家人”傳入廣州的。民間流傳著清代小店“義和居”的店主樊阿香首創(chuàng)沙河粉的故事。

沙河粉的傳統(tǒng)做法是取自白云山上九龍泉水浸泡大米,將大米磨成粉漿蒸制,切條即成。沙河粉傳統(tǒng)的制作最重要的是四道工序,即用水、選米、磨漿、蒸粉。“薄而透明、韌而爽滑”是沙河粉的獨特之處。

潮汕古建筑營造技藝

潮汕地域先秦時屬古百越之地。明代以來,潮籍士子通過科舉考取功名,衣錦還鄉(xiāng)時,為光宗耀祖,大興土木,營造府第,故有“京都帝王府,潮汕百姓家”的說法。而這一時期在建筑營造上,形成了布局規(guī)整、工藝考究,結構穩(wěn)固的潮汕古建筑風格。

至清末民初,那些早年漂洋過海的華僑富商,將西洋的建筑技藝和建材帶入故鄉(xiāng),營造出具有中西合璧的建筑群和富麗堂皇的私家宅第,蘊含著潮人“海納百川”的族群秉性。

擴展項目

民俗:廟會(茶園游會)

茶園游會即東岳廟會,為東莞茶山等地民間奉祀東岳大帝的傳統(tǒng)民俗活動。相傳,茶山的東岳廟始建于明初,為東莞伯何真所誤建,至明代晚期,茶園游會已經成為地方風俗。清代《茶山鄉(xiāng)志》曾記載游會盛況,“萬歷中,三月東岳降神,城內外十三坊傾動,香花無不候駕”。

茶園游會會期為每年農歷三月廿五至廿七日,在東岳大帝神誕前舉行,當?shù)匾卜Q“走菩薩”“燒豬會”等。茶園游會以民間祭祀、傳統(tǒng)巡游為主要內容,融各種民間藝術于一體,成為當?shù)孛耖g風俗文化的重要展示場域,對于珠江三角洲地區(qū)民間信仰、社會文化等具有重要研究價值。

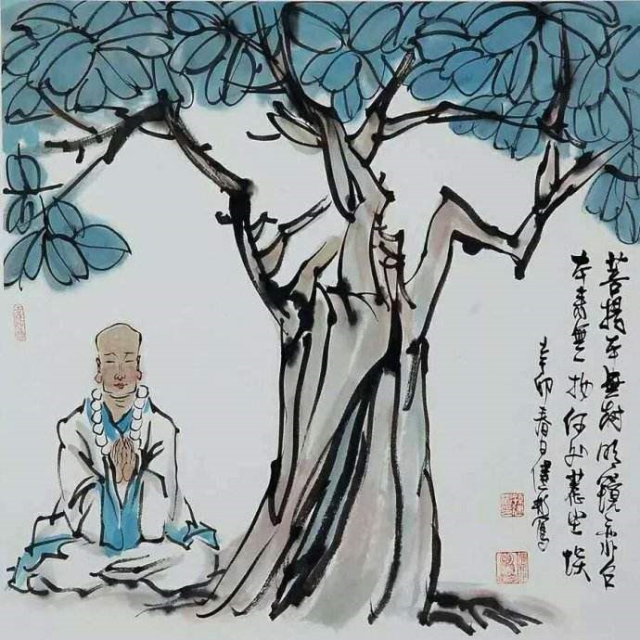

民間文學:禪宗祖師傳說(六祖?zhèn)髡f)

佛教六祖惠能是新興人,生于唐貞觀十二年。他以一偈“菩提本無樹,明鏡亦非臺,本來無一物,何處惹塵埃”的示法偈得五祖弘忍傳授衣缽,成為中國禪宗第六代祖師。

“六祖?zhèn)髡f”以惠能的傳奇、圣跡、圣物為依托,主要有六祖弘法、民間故事傳說及近現(xiàn)代人創(chuàng)作的六祖故事。“六祖?zhèn)髡f”歷經千余年的流傳,過程中逐漸融入了新興地域特色、新興人的情感訴求。

傳統(tǒng)舞蹈:獅舞(上川黃連勝醒獅舞)

上川黃連勝醒獅舞起源于清朝末期,盛于20世紀70年代,為當?shù)匚湫g高手黃連勝所創(chuàng),現(xiàn)主要流傳于深圳市寶安區(qū)上合村。

上川黃連勝醒獅舞有兩個特點:武術引路和“武獅”。武術引路指的是每次表演,都需要展示一番徒手或器械的武術套路,向觀眾表明武功是其獅舞的基礎。“武獅”指的是表演時獅子狂野、兇猛,動作上大起大落,步伐迅猛敏捷。

傳統(tǒng)舞蹈:獅舞(瑤族布袋木獅舞)

瑤族布袋木獅舞又稱“舞木獅”,屬瑤族祭祀舞蹈,約有一百多年歷史,具有緬懷祖先遷徙的艱辛,祈禱族人生息繁衍和興旺發(fā)達的良好意愿。瑤族布袋木獅舞多在農歷十月豐收季節(jié)和翌年春耕前活動,流傳于連州市三水、瑤安等鄉(xiāng)村。

傳統(tǒng)戲劇:木偶戲(湛江木偶戲)

湛江木偶戲是粵西地區(qū)木偶表演藝術的一個重要流派,也是廣東杖頭木偶戲的發(fā)源地之一,至今已有400多年歷史。湛江木偶戲主要流傳于湛江市全境,其中以赤坎、吳川、遂溪、廉江等地最為廣泛。

戲曲唱腔多樣是湛江木偶戲的一大特點,有粵劇、白戲、黎戲等,每一戲種的念白、唱腔皆保留了傳統(tǒng)的風格和特點。

傳統(tǒng)體育、游藝與雜技:蔡李佛拳(廣州北勝蔡李佛拳)

廣州北勝蔡李佛拳源于清代新會縣京梅鄉(xiāng)人陳享創(chuàng)始的蔡李佛拳,由陳享的第三代傳人雷燦帶入廣州,并從第四代傳人譚三開始永久落戶廣州小北的譚家祠。

廣州北勝蔡李佛主要分布于廣州市的白云、越秀、荔灣、花都等地,并流傳到周邊的東莞市、惠州市龍門縣、廣西百色及港澳臺,其影響遍及亞、歐、美、非、澳五大洲40多個國家和地區(qū)。

北勝蔡李佛拳內容豐富,拳套繁多,形式多樣。北勝蔡李佛的手法講究攻防配合,步法要求靈活穩(wěn)健。

傳統(tǒng)體育、游藝與雜技:詠春拳(佛山詠春拳)

詠春拳的歷史可追溯到清代中晚期。清同治年間,通過梁贊的整理、適應甚至改良,詠春拳逐漸成形,主要分布于佛山市南海、順德、禪城、高明、三水五區(qū),現(xiàn)已廣泛傳播于廣東、廣西、福建、香港、澳門臺灣等地區(qū),以及馬來西亞、印度尼西亞、日本、新加坡、英國、法國、美國等國家。

傳統(tǒng)的詠春拳的“短橋窄馬”,有別于其他傳統(tǒng)武術的技法,以珠江三角洲手工業(yè)市鎮(zhèn)的建筑風格橫街窄巷適用性為定位,以其簡單、直接、實用的特性并適應南方人為特色,通過近100年的傳承發(fā)展,詠春拳已成為具有廣泛知名度和國際影響力的中國傳統(tǒng)武術的代表之一。

傳統(tǒng)美術類:粵繡(珠繡)

粵繡是廣州刺繡(廣繡)和潮州刺繡(潮繡)的總稱,是中國四大名繡之一,起源于唐代。珠繡工藝源于潮繡,是潮汕地區(qū)優(yōu)秀民間工藝之一,其作品從民間戲劇舞臺上珠光寶氣的戲服,到婦女的頭飾、衣服、珠花等無所不有。珠繡現(xiàn)主要分布于潮州市及其周邊區(qū)縣。

與中國傳統(tǒng)刺繡藝術不同,珠繡并非通過不同色彩的絲線來表達圖案,而是運用珠和片來表達圖案及色彩,其繡品質地也不再局限于絲綢面料,而是囊括了印花布、牛筋布、人造革、真皮等不同材料。

傳統(tǒng)醫(yī)藥:中藥炮制技藝(新會陳皮炮制技藝)

新會大紅柑和陳皮有著悠久的生產歷史,早在明清時已聞名遐邇,行銷國內外。新會柑由野生品種馴化而來,元代已有人工栽培種植,明代果農大規(guī)模種植,“天下以廣中采者為勝”(《本草綱目》)。

新會陳皮有著藥用和食用兩方面用途,具有“藥食同源”的獨特性。新會人制作、貯藏、使用陳皮的傳統(tǒng)習俗代代相傳,延續(xù)至今。每逢收柑時節(jié),家家戶戶買柑食肉留皮或買柑取皮,曬制陳皮自用或贈送親友。

傳統(tǒng)醫(yī)藥:針灸(嶺南陳氏針法)

嶺南陳氏針法是廣州中醫(yī)世家陳氏家族獨創(chuàng)的特色針法,集多種針法特點于一體,包括陳氏飛針法、陳氏分級補瀉手法和陳氏導氣手法等。

經歷代傳人的甄辨、整理與推廣,陳氏針法最終形成了具有鮮明嶺南特色的針灸理論和實踐體系,使其成為我國嶺南針法學術流派的重要組成部分。

民俗:春節(jié)(行花街)

廣州的迎春花市,又稱年宵花市,是獨具嶺南特色的民俗景觀,如今已成為廣州年節(jié)不可缺少的組成部分,在廣州地區(qū)有“逛花街大過年”的說法。

廣州的迎春花市一年舉辦一次,每次于年廿八開始,至年初一凌晨結束。

廣州迎春花市與廣州人的生活密切相關,并融合了廣州人“講意頭”的傳統(tǒng),形成自己獨特的花卉語言,如金桔是最受歡迎的,因為粵語中“桔”和“吉”同音,買一盆放在家里象征大吉大利。

民俗:民間社火(高要春社)

高要古為百越之地,處“兩廣”地理要沖而成為西江流域重鎮(zhèn),亦為嶺南文化的發(fā)祥地之一。高要圍繞社稷崇拜的“春社”民間習俗遍布全境。現(xiàn)存高要5000個以上密集分布各村的“社壇”仍然同各鄉(xiāng)村(街道)社區(qū)保持著嚴整的配屬關系。

“高要春社”周期較長,從農歷二月初延續(xù)到二月下旬,在保留傳統(tǒng)慶典活動的同時,也融入了嶺南文化的許多要素,呈現(xiàn)出更加濃厚的愉悅氛圍。

- 相關新聞