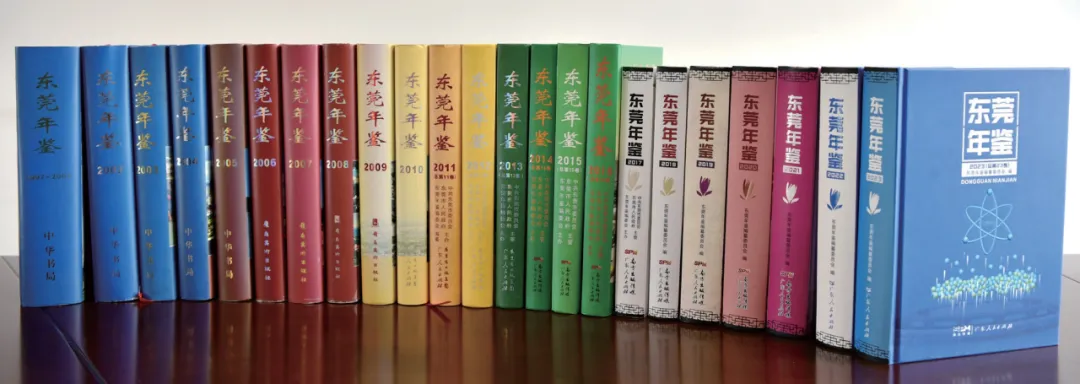

我與東莞地方志共同成長 我與地方志有緣。在中國人民大學(xué)就讀時學(xué)歷史學(xué)專業(yè),,1989年本科畢業(yè)前實習(xí),,就在老師的指導(dǎo)下編撰溫州市《橋頭鎮(zhèn)志》(該鎮(zhèn)時為中國最大的紐扣市場),。想不到11年后,這本“作業(yè)”竟成了我進入地方志行業(yè)的“敲門磚”,。我于2001年元旦后調(diào)入東莞市地方志辦,,成為地方志“職業(yè)選手”。時光荏苒,,不知不覺過去24個年頭,。 回想當年的東莞市地方志辦,冷清,,只剩下已退休的張應(yīng)老主任和打字員留守,,工作處于停滯的狀態(tài)。潘朝明主任到任后,,籌辦《東莞年鑒》,以此為起點,,重建地方志工作隊伍,,籌措工作經(jīng)費,迅速打開局面,,開始東莞市地方志事業(yè)的再創(chuàng)業(yè),。2002年,按照省的部署啟動第二輪修志,,東莞市在完成《東莞市志(1979—2000)》這一“硬任務(wù)”的同時,,自我加壓,部署全部鎮(zhèn)區(qū)和相關(guān)部門開展 100多部地方志的編修,,整個地方志工作為之一新,。我也蹣跚起步,翻遍藏書,,邊學(xué)邊干,,邊干邊思,逐漸從門外漢成為獨當一面的編輯,,并記下所思所想,,于2002年、2004年先后在《年鑒信息與研究》發(fā)表兩篇論文,,其中《打破地域年度限制,,增強記述廣度深度》后來還在2008年獲東莞市首屆哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀成果三等獎。 一分耕耘,,一分收獲,。2004年,東莞市地方志事業(yè)迎來一個“金秋”,。這年,,東莞市地方志辦升格為副處級單位,;這年,創(chuàng)辦僅4年的《東莞年鑒》首次參評就獲得中國地方志指導(dǎo)小組舉辦的首屆中國地方志年鑒獎一等獎和中國版協(xié)年鑒研究會主辦的第三屆中國年鑒獎一等獎,?!稏|莞年鑒》自此 “開掛”,編纂時效,、質(zhì)量,,一直保持在廣東省的前列。也就是從這卷開始,,我成為《東莞年鑒》的執(zhí)行主編之一,,負責(zé)全書統(tǒng)稿。 2008年,,《東莞市志(1979—2000)》進入艱苦的“總攻”階段,,我擔(dān)任總纂,和兩位老師一起統(tǒng)稿,。自此,,開始《東莞年鑒》《東莞市志(1979—2000)》“兩線”作戰(zhàn)。在撰寫這部改革開放史的“總述”時,,我另辟蹊徑,,突出介紹“東莞模式”:以三來一補為突破口,大力發(fā)展外向型經(jīng)濟,,通過工業(yè)化,、城市化,最終實現(xiàn)現(xiàn)代化的發(fā)展道路,。在省的終審會上,,我以《南方日報》頭版頭條為據(jù),據(jù)理力爭第一家“三來一補”企業(yè)誕生在東莞,。到2013年,,《東莞市志(1979—2000)》終于出版發(fā)行。這一時期,,我還完成大量的鎮(zhèn)區(qū)志和部門志的指導(dǎo),、審改,兢兢業(yè)業(yè),,獲得省的肯定,,在2012年廣東省二輪修志總結(jié)表彰活動中,我獲評為廣東省地方志工作先進個人,。東莞市地方志辦公室逐漸從全省后進躍居前列,,2015年獲評為全國先進集體。 在卸下第二輪修志繁重的任務(wù)之后,,我倡議夯實地方志的基層基礎(chǔ),。一是向基礎(chǔ)延伸,,向廣州市學(xué)習(xí)開展資料年報制度,并主張這是一場“持久戰(zhàn)”,,“唯有簡單,,方能持久”。二是向基層延伸,,于2010年倡議創(chuàng)辦全國首部公開出版的鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合年鑒《大朗年鑒》,,并擔(dān)任主創(chuàng);于2015年倡議創(chuàng)辦全國第一部村級年鑒《巷頭年鑒》,,并擔(dān)任主創(chuàng),。其間,東莞市地方志工作創(chuàng)下多項廣東省乃至全國“之最”,。 2016年4月,,省地方志辦、東莞市地方志辦派員在北京修改《虎門鎮(zhèn)志》終審稿,,搶抓時間,,確保該志列入第一批出版的中國名鎮(zhèn)志 同時,按照國家,、省的部署,,2015年下半年,,東莞開始投入中國名志的編修,。在研究東莞市哪個鎮(zhèn)在中國最有名時,我提議首選虎門鎮(zhèn),,并主張《虎門鎮(zhèn)志》圍繞著“中國近代史的開篇地,、中國第一家‘三來一補’企業(yè)誕生地、中國女裝名鎮(zhèn),、首屆千強鎮(zhèn)第一名”等“名”“特”來做文章,, “有特、有名則大書,,無特,、無名則不書”。在選擇該書的封面配圖時,,我又建議選用人民英雄紀念碑上的“虎門銷煙”浮雕,,得到領(lǐng)導(dǎo)和同行的肯定。2016年該書作為第一批中國名志在人民大會堂首發(fā),。隨后按照省的安排,,我又參與中國名志《松口鎮(zhèn)志》的改寫,建議全書圍繞“華僑之鄉(xiāng),、山歌之鄉(xiāng),、文化之鄉(xiāng)”等“名”“特”來重組,,并且重撰開篇之作,以聯(lián)合國授予的“中國移民紀念地”為題,,傾情謳歌松口鎮(zhèn)——客家人下南洋的第一站,。隨后又參與東莞市《塘尾村志》《南社村志》《長安鎮(zhèn)志》《石龍鎮(zhèn)志》等中國名志的審閱,讓我深刻領(lǐng)悟到地方志必須有“地方”味,。 在實踐中,,我慢慢學(xué)會發(fā)揮團隊的智慧和力量。2016年起,,按照省的部署,,東莞率先開展自然村落普查。面對如同一團亂麻的初稿,,我分析后歸納為50多個問題,,想出相應(yīng)的解決辦法,在李文蔚主任主持下,,調(diào)動全辦的力量分工包干,,走出統(tǒng)稿困局;面對碎片狀的一個個自然村的資料,,我集中精力改寫開篇的“東莞市概況”,,并認為其重心不是“市情”而是“村情”。據(jù)此,,加寫東莞市村落從河到海,、由水到陸,從北到南,、由東向西的發(fā)展路線圖,,使全書串珠成鏈。最終,,《全粵村情·東莞卷一》作為整套叢書的首卷出版發(fā)行,。在后來的省情專家會議上,我總結(jié)后提出“條目化”“圖片化”“表格化”“集約化”“及時化”等建議,,并建議省持續(xù)把自然村落普查項目打造成地方志的王牌,。2022年起,響應(yīng)國家,、省的號召,,東莞啟動全面小康志、扶貧志的編修,,我精心謀劃,,在《廣東史志》發(fā)表《籌劃全面小康志、扶貧志的斷想》,,認為“兩志”是“專題志”,,和“綜合志”有別,,側(cè)重“大寫意”。掐指一算,,我的職業(yè)生涯僅剩區(qū)區(qū)三年,,希望我以做好“兩志”來畫個圓滿的句號。 2001—2023年《東莞年鑒》 回首24年修志歷程,,甘苦備嘗,,初心不改。值此廣東地方志40年華誕之際,,用網(wǎng)上的一首詩來獻上我對“卿”——地方志的祝頌:“浮世三千,,吾愛有三:日月與卿。日為朝,,月為暮,卿為朝朝暮暮,?!?/p> (作者:劉念宇;作者單位:東莞市人民政府地方志辦公室) 制作單位:廣東省人民政府地方志辦公室

粵公網(wǎng)安備 44190002000375號 粵公網(wǎng)安備 44190002000375號

|