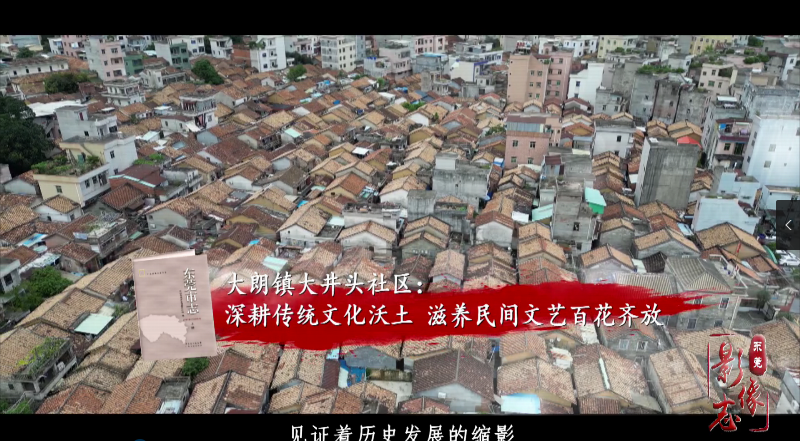

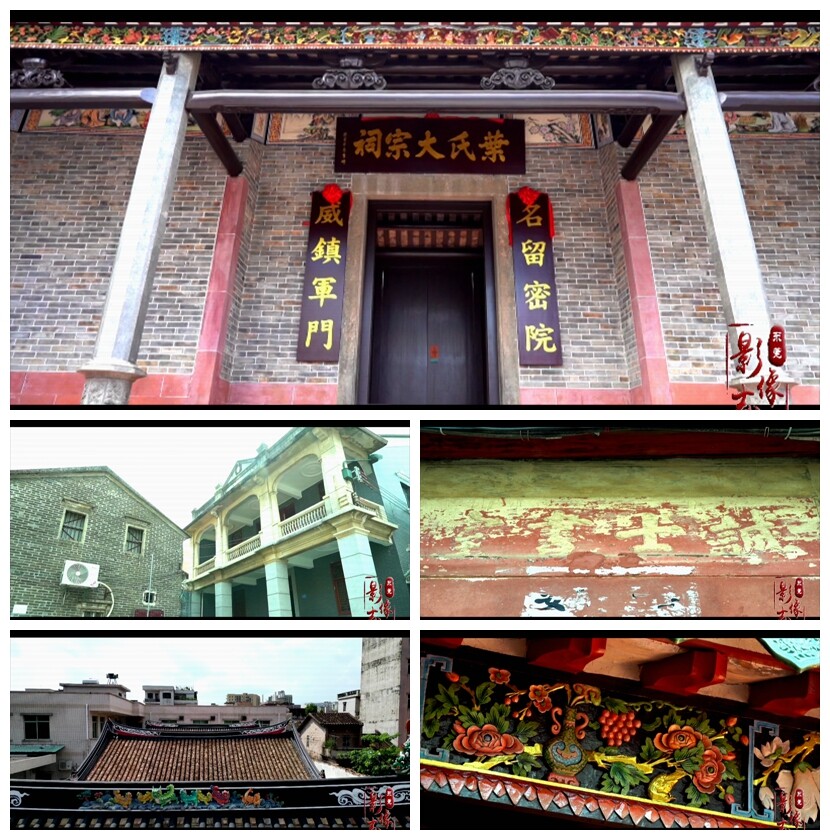

【導(dǎo)語】用影像記錄東莞風(fēng)貌,,用鏡頭展示新時代鄉(xiāng)村,。為立足東莞“雙萬”新起點,,聚焦東莞市高質(zhì)量發(fā)展,,2023年,,東莞市人民政府地方志辦公室與東莞廣播電視臺全媒體新聞中心聯(lián)合攝制系列專題節(jié)目《新時代?東莞影像志》電視片(第五期),,全面反映東莞在“雙萬”新起點上,,踔厲奮發(fā)開新局的決心,展現(xiàn)東莞高質(zhì)量發(fā)展風(fēng)貌,,譜寫新時代鄉(xiāng)村新風(fēng)采,。今天我們帶您走進東莞市大朗鎮(zhèn)大井頭社區(qū)。 “青山遮不住,,畢竟東流去,。”傳統(tǒng)村落承載著歷史,,寄托著鄉(xiāng)愁,,延續(xù)著傳統(tǒng)。在東莞市大朗鎮(zhèn)大井頭社區(qū),,有一處古建筑群,,在時光流淌中屹立約800年,至今仍然保存完好,,見證著歷史發(fā)展的縮影,。 大井頭社區(qū)內(nèi)保留有大量的古建筑,據(jù)《全粵村情·東莞市卷》記載:大井頭社區(qū)位于大朗鎮(zhèn)東北部,,面積約4平方千米,,其中古建筑群占地面積約3600平方米,。古建筑群中心有一口800余年歷史的古井,水深而清澈,,被村民稱為“大井公”,,也是大井頭社區(qū)取名的由來。 大井頭古建筑群始建于明初(1400年前后),,布局整齊,,巷道縱橫交錯,包括葉氏大宗祠,、宏育學(xué)校舊址,、誠士書室、“大井公”和兩口蟹眼古井,、四條百米長的石砌巷道等,。最大的建筑是始建于明萬歷年間的葉氏大宗祠,又名“崇本堂”,,呈三開三進布局,,博古屋脊,簡瓦轆灰屋頂,,石柱與門框均為紅砂巖,,一色的清水磚墻與石門檻。門匾上字跡清晰依舊,,壁畫則雕龍畫鳳,,色彩鮮艷,頗有氣勢,。 大井頭社區(qū)深厚的歷史文化底蘊滋養(yǎng)著豐富的民間文化藝術(shù),,使之成為遠近聞名的民間文藝之鄉(xiāng),擁有龍舞,、哭嫁歌,、粵劇、醒獅,、曲藝,、太極舞、水族舞等特色鮮明的民間文藝項目,。社區(qū)更是打破“傳男不傳女”的傳統(tǒng),,成立了女子舞龍隊,多次參加各類世界性,、全國性龍獅大賽,屢創(chuàng)輝煌,,成為大井頭社區(qū)一張閃亮的名片,。 近年來,,大井頭社區(qū)先后被評為“廣東省民間文化藝術(shù)之鄉(xiāng)”“中國民間文藝之鄉(xiāng)”“東莞市民間文藝傳承基地”。奮進新時代,,譜寫新篇章,,大井頭社區(qū)將繼續(xù)傳承好傳統(tǒng)文化,擦亮“民間文藝之鄉(xiāng)”品牌,,形成全民參與,、全民傳承、全民共享的文化氛圍,。

粵公網(wǎng)安備 44190002000375號 粵公網(wǎng)安備 44190002000375號

|