在東莞道滘這座水鄉(xiāng)古鎮(zhèn),藏著不少沉睡的歷史密碼。它們或矗立于街巷深處,或隱匿在村落一隅,用斑駁的磚瓦、滄桑的碑刻,訴說著百年風(fēng)云。今天,就讓我們一起揭開道滘六處文物的神秘面紗!

濟川善堂

民國慈善之光,現(xiàn)為網(wǎng)紅小樓

一棟中西合璧的小樓,竟是民國富商的“公益基地”?該樓始建于民國二十五年(1936),曾用于免費義診、收殮無名尸等!該樓先后被作為醫(yī)院、武裝部、興隆社區(qū)居委會辦公樓使用。濟川善堂具有民國嶺南地區(qū)善堂的典型特征,是研究民國建筑和慈善事業(yè)發(fā)展的實物。

地址:道滘鎮(zhèn)興隆街15號右側(cè)

巍煥樓

學(xué)霸的“文昌塔”

想金榜題名?清代道滘人早就參透了“風(fēng)水密碼”!六角形青磚塔巍煥樓,高15米,又名“道滘文閣”,塔身刻著“扶搖直上”“文經(jīng)武緯”。傳說塔內(nèi)供奉文昌武帝,登塔祈福,就能沾滿文曲星運氣,是學(xué)子膜拜的“考神圣地”。

地址:道滘鎮(zhèn)虹南路永慶村委會斜對面

國殤冢

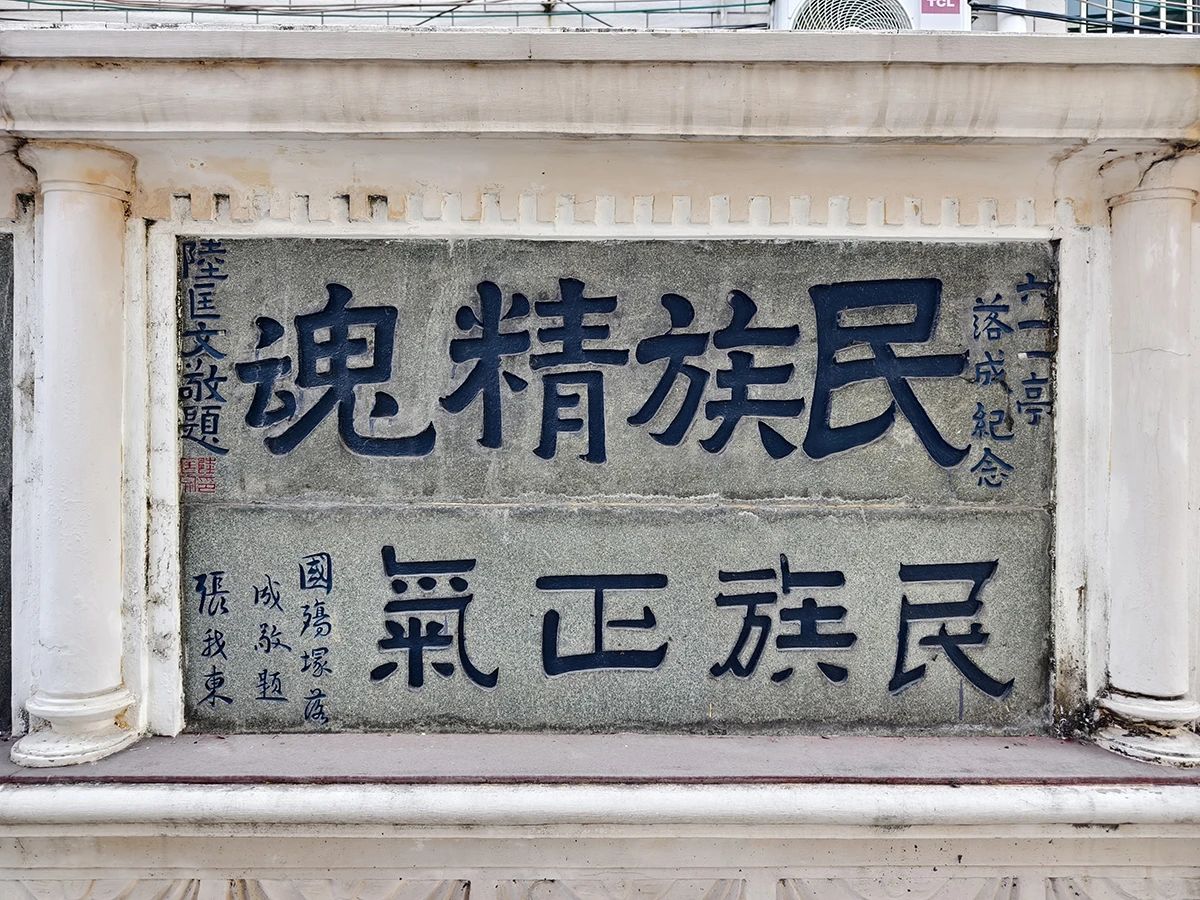

61條人命的血色記憶

“碧血常新,精魂不滅;大江如畫,烈魄歸來”——這座刻滿將軍題字的園林式亭冢,背后是日軍屠村的慘烈真相。1941年,61名村民被日軍毒煙熏死在盧氏老宅。抗戰(zhàn)勝利后,村民用紅磚水泥在原宅地建起“六一一亭”,抗日名將蔣光鼐親題亭名,國民黨軍長李福林揮淚寫下楹聯(lián)。18幅軍政要人的題字石刻,至今仍在無聲控訴侵略者的暴行。

地址:道滘鎮(zhèn)閘口村東路十一巷6號旁

道滘大墳

萬人合葬的悲壯史詩

俗稱萬人墳。清順治四年(1647)三月二十八日,明末抗清英雄張家玉與道滘東莞義軍首領(lǐng)葉如日等率軍在道滘抗擊清兵,殉難者數(shù)千,張家玉的祖母、母、妻、叔、妹等親屬數(shù)十人也為清兵慘殺,鄉(xiāng)人將眾遺體合葬于此,故稱大墳。清道光六年(1826),道滘舉人葉安濟牽頭,捐得白銀千多兩重修大墳,并砌上花崗巖石板,同時親撰“大墳”等三通碑刻。

地址:道滘鎮(zhèn)北永村金牛坊北

杜氏祠堂

一門三武官,“硬核家族”的武力值巔峰

誰說嶺南無猛將?小河村杜氏宗祠,始建于光緒年間,藏著清朝“武舉天團”的基因密碼!杜龍光中武進士、弟弟杜榮光中武舉、兒子杜逢春再中武進士,清朝政府恩準(zhǔn)修建杜氏宗祠。祠堂內(nèi)的“肅雝堂”木匾,飛檐山墻如刀鋒矗立,仿佛仍在彰顯這個家族的武力值天花板!

地址:道滘鎮(zhèn)小河村大渦村小組一巷2號左側(cè)

懋滋堂

祠堂變“村史館”,道滘葉氏歷史的依據(jù)

從嘉慶年間的家族祠堂,到如今的“村史展覽館”,懋滋堂上演了一出“祠堂變形記”。1991年,葉氏后人集資贖回重修,保留青磚麻石的原貌,現(xiàn)為閘口村村史展覽館。老人們在此喝茶閑聊,孩童穿梭于拱門天井,一幅古今交融的畫面!

地址:道滘鎮(zhèn)閘口村新田西路5巷

這些文物不是冰冷的磚石,而是道滘人鮮活的歷史記憶,它們見證過慈善的溫度、科舉的執(zhí)念、戰(zhàn)爭的瘡痍、家族的榮光……

下次路過道滘,不妨放慢腳步,感受這些時光的印記。

溫馨提示

文物保護單位,參觀請遵守規(guī)定,勿觸摸破壞哦!

粵公網(wǎng)安備 44190002000375號

粵公網(wǎng)安備 44190002000375號

掃一掃

掃一掃 掃一掃

掃一掃